トピックス

-

2016-11-05

技術委員会 > No.44

平成28年度現地検討会を開催しました

平成28年10月20日(木)に、技術委員会は平成28~30年度の技術委員会調査テーマである「湿地資源の賢明な利用」の事例検討のため、現地検討会を開催しました。今回は浜中町霧多布琵琶瀬の対岸約1㎞にある無人島、ケンボッキ島を視察しました。技術委員である霧多布湿原センターの河内さん、NPO法人霧多布ナショナルトラスト 副理事長 瓜田さんに現地を案内していただきました。

まず、NPO法人霧多布ナショナルトラストの活動について、団体の副理事長である瓜田さんより、観光開発の影響を免れ保全されてきた島の歴史と産業について説明を受けた後、トラストが提供しているケンボッキ島ツアーを実際に体験し、島内を視察しました。

ケンボッキ島の利用の記録は、江戸時代末期まで遡ることができ最盛期には7戸~8戸、20人程度が昆布漁を行いながら春から秋まで生活していたという記録があります。1971年から1年間、作家の畑正憲(ムツゴロウさん)が住み、その時の生活の様子を「無人島記」として出版したことから観光客が多く訪れるようなりました。

その後、島の観光開発の話が持ち上がった際に、浜中町が島を買い上げて利用要綱を設け、現在、コシジロウミツバメやトウキョウトガリネズミといった貴重な野生生物の保全と利用をめざした無人島エコツアーを提供しています。

視察終了後、法人理事長の三膳さん、瓜田さんを交え、当技術委員との意見交換を行いました。各委員からは、馬の放牧のための牧柵や廃屋、轍など人間生活の痕跡が見られる島を視察した後に「保全に係る島と人の歴史や団体が目指す保全活動の将来構想や理念を伝えることでより魅力的なエコツアーになるのではないか」といった提言や、「子供や親子を対象とした次世代育成型のエコツアー」、「子供向けの磯遊びツアー」、「地元の産業の紹介を盛り込んだツアー」の提案といった活発な意見交換がなされました。 -

2016-10-28

一般向けの活動 > No.43

「みんなで調べる復元河川の環境・2016秋」を開催しました

平成28年10月16日(日)に「みんなで調べる復元河川の環境・2016秋」を開催し、釧路川の蛇行復元河道から自然河川に続く「茅沼~スガワラ」間(約5.5km)をカヌーで下りながら、河岸の植生や河畔の景観、動植物などを観察しました。途中で砂州に上陸し、洲の大きさや地層を調べました。

下船後は、調査でわかったことや気付いたことをまとめました。参加者からは「初めてオジロワシを見た!」「倒木が多くてびっくりした」「川の合流地点で、それぞれの河川の川の色が違った」など、次々と報告がありました。

台風から1ヶ月以上経っても河川の水位は例年よりも高い状態で、いつもとは違う河畔の様子を見ることができたのは貴重な体験でした。

なお、当初は9月17日(土)に開催予定でしたが、台風の影響で10月16日(日)に開催を延期しました。

また、この調査活動は、公益財団法人河川財団による河川整備基金の助成を受けています。 -

2016-10-17

国際協力 > No.42

JICA課題別研修「自然環境行政官のためのエコツーリズム」研修を実施しました

2016年8月23日(火)から10月5日(水)まで、ジョージア、ミャンマー、フィリピン、サモア、スリナム、ベトナムの6カ国から、観光振興や野生生物保護に携わる行政官やNGO職員10名が参加しました。

この研修の目的は、地域の自然・文化資源の保全とその持続的利用を可能にするツールとして、地元住民が参画するエコツーリズムの施策を学ぶことです。国際協力機構(JICA)北海道国際センター(帯広)から当センターが研修を受託し、実施しています。

研修員は中札内村、然別湖、霧多布湿原、別寒辺牛湿原、釧路湿原を訪れ、地域住民が携わる環境や野生生物に配慮したツアーを体験し、農業や漁業などの地域産業を、そこに住む地元住民が観光に活かしながら運営している事例について学びました。

釧路ではアイヌ文化体験を通して、アイヌの人々が自然を賢明に利用し、調和して暮らした歴史文化について学びました。

その後、北海道から東京、京都へ移動し、日本の伝統文化や史跡など、日本の歴史や文化からエコツーリズムの視点を学ぶプログラムを受講し、エコツーリズムの理論・施策に関する講義を受けました。さらに、沖縄では地域住民の視点や経験を活用したエコツーリズムについて、シーカヤックなどの体験を通じて学びました。

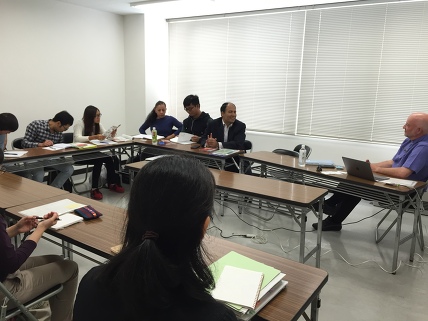

研修の最終日は、研修員によるファイナルレポートの発表会が開かれました。地域の自然・文化的な財産を地域の人が観光業に役立て、その利益を地域全体で共有するための取り組みについて、研修員達がそれぞれの国の事情に合わせつつ、日本で得たアイディアを盛り込んだプランを発表し、研修を締めくくりました。 -

2016-07-22

一般向けの活動 > No.41

「みんなで調べる復元河川の環境・2016夏」を開催しました

平成28年7月10(日)に標茶町茅沼地区の釧路川の自然再生事業現場周辺で、市民の皆さんと一緒に環境調査を行いました。2010年から毎年行っている調査で、13回目となる今回は、関係者を含めて27名が参加しました。

参加者は土壌、水生生物、植生の3つの調査班に分かれ、それぞれ専門家の指導のもと調査を行いました。土壌調査では河畔の地層や砂州の大きさを調べ、復元河道の氾濫や土砂堆積状況の推測を試みました。水生生物調査では、調査地点ごとの生息環境に応じた魚類が観察されました。植生調査では、林内に方形区を設け、その中の植生を調べ、優占種の変化などを確認しました。

調査終了後は近隣施設に移動し、まとめ・ふりかえりを行いました。各調査結果を確認しながら、過去の調査データと比較し、どのような変化が見られるかについて全員で考えました。

暑い中での調査となりましたが、参加者の皆さんに蛇行河川の働きや影響を理解してもらう貴重な機会になりました。

なお、この調査活動は、公益財団法人河川財団による河川整備基金の助成を受けています。 -

2016-07-22

国際協力 > No.40

JICA課題別研修「地域振興に寄与する持続可能な湿地資源の利用法」を実施しました

平成28年5月17日(火)から7月6日(水)まで、メキシコ、ウルグアイ、ミャンマー、バングラデシュ、コロンビア、中華人民共和国、マレーシア、タジキスタンの8か国から8名の行政官が日本を訪れ、「地域振興に寄与する持続可能な湿地資源の利用法」について研修を受けました。

この研修は環境省の協力によりJICA(国際協力機構)が主催するもので、当センターが研修を受託し、実施しました。

研修員は東京を皮ぎりに、沖縄、富士吉田、栃木、北海道へと場所を変えながら、湿原から干潟、サンゴ礁、河川、水田まで多様なタイプの湿地について、保全の 取り組みや産業・教育への活用の工夫などを学びました。ラムサール条約登録湿地の谷津干潟(千葉県)、漫湖(沖縄県)、渡良瀬遊水地(栃木県)、釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原(北海道)など、各地で保全活動の担い手や住民、行政関係者と直接対話し、保全に至る経緯や湿地の特色を活かした地域おこし(農水産物のブランド化や観光への利用、環境教育など)の事例を学びました。研修プログラムの中には、浜中町立茶内小学校と合同の霧多布湿原探索なども含まれ、子供達から専門家まで、湿地に関わるあらゆる方々の協力を得て、講義や実習、討論が行われました。

このような様々な体験をもとに、研修員はそれぞれ自国の湿地・生物多様性の保全と持続的な利用を進めるために帰国後行う取り組み案を作成し、研修の最後に発表しました。