トピックス

-

2021-02-06

一般向けの活動 > No.59

「世界湿地の日記念 冬のエコツアー2021」を開催しました。

2月2日の世界湿地の日を記念し、2021年2月1日(土)に「冬のエコツアー2021」を塘路湖地区で実施しました。塘路湖エコミュージアムセンターを発着場所とし、釧路湿原・二本松展望地周辺を散策する1時間半ほどの行程で、晴天の下、市民17名にご参加頂きました。

二本松橋において釧路川の水の流れに削られた崖や地層を観察し、講師である当センター技術委員長の新庄久志氏より、二本松展望地において川との関係、地下水位との関係で生えている植物が異なることや川の蛇行について解説しました。二本松という地名の由来になった二本の松を眺め、勇壮なSL冬の湿原号の通過を見送った後、塘路湖エコミュージアムセンターにて振り返りのワークショップを行いました。

参加者からは、開拓者の歴史と湿原の生物多様性についての解説がとても参考になったとの声や、また機会があれば参加したいとの感想がありました。 - 2020-08-14 一般向けの活動 > No.51 釧路湿原ラムサール条約登録40周年記念 釧路湿原こどもレンジャー 特別ミッション夏「めざせ!湿原YouTuber!!」

-

2020-08-03

一般向けの活動 > No.50

市民環境調査「みんなで調べる復元河川の環境・2020」参加者募集

釧路湿原自然再生事業として、標茶町茅沼地区を流れる釧路川の直線流路が2010年に再蛇行化されて以来、釧路国際ウェットランドセンターでは毎年環境調査を行ってきました。

今年度は9月5日にカヌーを利用し、地元の専門家の指導のもと、蛇行復元による景観の変化や河岸の土壌・水生生物について調査します。

皆さんもその変化を感じてみませんか?

なお、この調査は公益財団法人河川財団による河川整備基金の助成を受けています。

日時:2020年9月5日(土)8:00~15:30

場所:標茶町塘路・茅沼地区

定員:16名(小学校4年生以上、応募多数の場合抽選)

参加申込:8月14日(金)までに電話(0154-32-3110)でお申し込みください。

参加費:無料

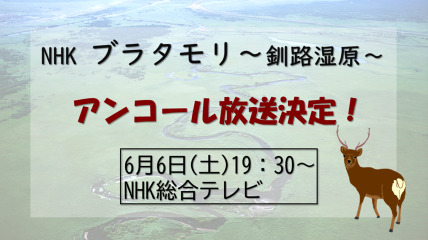

*写真は昨年の調査の様子です - 2020-06-02 その他 > No.49 NHK ブラタモリ~釧路湿原~ アンコール放送されます。

-

2020-02-16

国際協力 > No.54

JICA課題別研修「生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)による湿地と周辺地域の生態系保全と流域管理と地域開発」研修 コロナ感染拡大の為リモートにて実施しました

2020年2月1日から2月5日まで、新型コロナウイルスの感染拡大により、リモートで研修を実施いたしました。ベリーズ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ペルーの8か国から8名の研修員が参加しました。

この研修の目的は、既存の生態系を活用した防災・減災の方法を学ぶことです。JICA北海道センター(帯広)から当センターが研修を受託し、実施しています。

研修の講義動画では、消防局での防災に備えた取り組みや湿地における持続的な流域管理が災害リスクの低減に重要な役割を果たしていることを知り、釧路湿原の生態系を活用した防災・減災について学びました。また、北海道阿寒町の先住民族アイヌ人の暮らしと、 文化の中に根付いた自然との共生、防災・減災に対する考え方について阿寒アイヌ工芸協同組合専務理事の秋辺氏から話を伺いました。